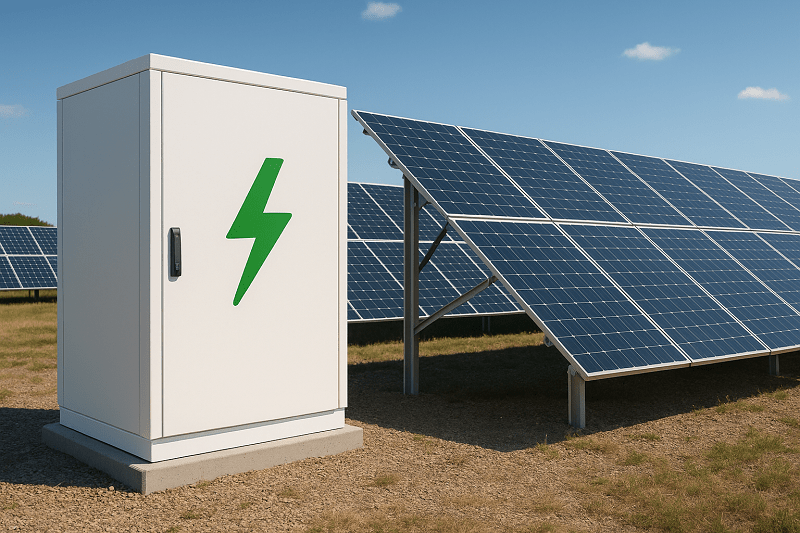

Batteriespeicher – Schlüsseltechnologie für die Energiezukunft

Mit dem fortschreitenden Ausbau erneuerbarer Energien wird die zuverlässige Speicherung von Strom zur zentralen Herausforderung der Energiewende. Batteriespeicher – auch als Battery Energy Storage Systems (BESS) bekannt – ermöglichen es, überschüssige Energie aus Windkraft und Photovoltaik bedarfsgerecht zu nutzen. Sie verbessern die Versorgungssicherheit, stabilisieren das Stromnetz und sind entscheidend für den schrittweisen Ausstieg aus fossilen Energiequellen. In diesem Beitrag beleuchten wir die Funktionsweise und den Nutzen dieser zukunftsweisenden Technologie.

Warum sind Stromspeicher so wichtig?

Die Stromproduktion aus Wind und Sonne ist nicht konstant – sie schwankt abhängig vom Wetter und Tagesverlauf. In Phasen mit hoher Erzeugung kann mehr Strom anfallen, als verbraucht wird, während es zu anderen Zeiten zu Versorgungslücken kommen kann. Batteriespeicher gleichen dieses Ungleichgewicht aus: Sie speichern überschüssige Energie zwischen und stellen sie bei Bedarf zur Verfügung.

Das führt zu mehreren Vorteilen:

- Netzstabilisierung: Speicher puffern Lastspitzen ab und reduzieren den Bedarf an teuren Notfallmaßnahmen wie Redispatch.

- Marktflexibilität: Strom kann dann genutzt werden, wenn er am meisten gebraucht oder am günstigsten ist.

- Förderung der Energiewende: Batteriespeicher erhöhen die Zuverlässigkeit von Wind- und Solarstrom und machen den Verzicht auf Kohle und Gas technisch möglich.

Batteriespeicher als neue tragende Säule im Energiesystem

Mit dem geplanten Kohleausstieg bis 2030 und dem geplanten Hochlauf von Gaskraftwerken als Brückentechnologie wird der Bedarf an schnell verfügbarer Regelenergie wachsen. Großbatteriespeicher bieten hier eine überzeugende Lösung: Sie lassen sich zügig errichten, flexibel skalieren und können innerhalb von Sekunden auf Netzschwankungen reagieren. Ziel ist es, dass sie bis 2035 einen relevanten Teil zur Systemstabilität beitragen und damit den CO₂-Ausstoß drastisch senken.

Standortanalyse und Projektentwicklung

Bevor ein Batteriespeicher realisiert wird, erfolgt eine umfassende Standortprüfung. Zu den entscheidenden Faktoren zählen:

Bevor ein Batteriespeicher realisiert wird, erfolgt eine umfassende Standortprüfung. Zu den entscheidenden Faktoren zählen:

- Genehmigungsrechtliche Voraussetzungen: Welche Richtlinien gelten vor Ort?

- Wirtschaftlichkeit: Ist der Standort langfristig tragfähig?

- Netzanbindung: Wie gut lässt sich die geplante Anlage in die bestehende Infrastruktur einbinden?

Nach positiver Bewertung folgen technische Auslegung, Bürgerbeteiligung, Genehmigungsverfahren und schließlich Bau und Netzanschluss.

Vorteile für Gemeinden und Grundstückseigentümer

Nicht nur das Energiesystem profitiert – auch Kommunen und Landeigentümer können von Speicherprojekten erheblich profitieren:

- Langfristige Pachteinnahmen: Eigentümer sichern sich stabile Zusatzeinkünfte über 15 Jahre und mehr.

- Kommunale Einnahmen: Gewerbesteuern und lokale Wertschöpfung stärken die Gemeindefinanzen.

- Bessere Netznutzung: Speicher verhindern das Abschalten von PV- und Windanlagen bei Überlastung des Netzes.

Zukunftssicher, skalierbar und effizient

Moderne Batteriespeicher gelten als ausgereifte Technologie und lassen sich passgenau auf verschiedene Anwendungsfälle zuschneiden – von der Einfamilienhauslösung bis zum großskaligen Netzspeicher. Durch die smarte Vernetzung mit Erzeugungs- und Verbrauchseinheiten entsteht ein System, das Strom intelligent verteilt und Engpässe vermeidet.

Fazit

Batteriespeicher sind eine tragende Säule der Energiewende. Sie sichern eine flexible und umweltfreundliche Stromversorgung, entlasten das Netz und machen grüne Energie planbar. Mit durchdachter Planung, regionaler Einbindung und technologischer Weiterentwicklung werden sie zur unverzichtbaren Komponente einer nachhaltigen Energiezukunft.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Wie viel kostet ein Großbatteriespeicher?

Die Kosten hängen stark von Größe, Standort und Technik ab. Bei Großanlagen können Investitionen im mittleren bis hohen sechsstelligen Bereich liegen.

Wer darf Batteriespeicher betreiben?

Sowohl Energieversorger, Projektentwickler als auch Investoren oder Gemeinden können Betreiber eines Batteriespeichers sein.

Wie schnell kann ein Batteriespeicher realisiert werden?

Von der Planung bis zur Inbetriebnahme vergehen je nach Projektgröße und Genehmigungslage etwa 12 bis 24 Monate.

Gibt es Förderprogramme für Speicherprojekte?

Ja, sowohl auf Bundes- als auch auf Länderebene existieren Förderungen – etwa in Form von Zuschüssen oder zinsvergünstigten Krediten (z. B. KfW-Förderung).

Wie wirken sich Batteriespeicher auf den Strompreis aus?

Speicher helfen, Strom gezielter einzusetzen und tragen dazu bei, Preisspitzen abzufangen – sie wirken somit langfristig stabilisierend auf den Strommarkt.